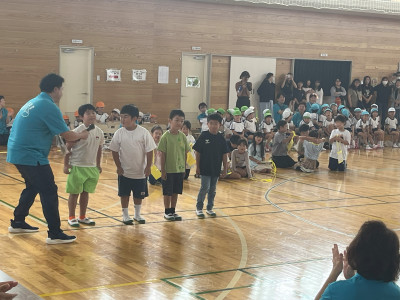

小学1年生に、本校の体育館で開催されたる運動会への招待状が届きました。そして、今日。1年生たちが借人競争に参加しました。

札には「大人の人」「校長先生」「黒い服の人」などの絵が描かれており、その人を手をつないでゴールです。

教頭先生は、黒い服を着て黒子のように隠れて写真を撮っていましたが、札に「黒い服の人」と描かれており見つかってしまいました。手を差しのばしてくれた1年生と一緒にゴールです。

全員が無事ゴールです😊

最後は、園長先生から記念品が授与され、満面の笑みで競技が終わりました。

9月27日(土)と28日(日)に新人バドミントン大会が行われました。

生徒たちは、中体連後の新体制の下、夏休みのハードな練習も含め、日々練習に取り組みました。

上位大会進出は叶いませんでしたが、一戦一戦を大切に戦い抜くことができました。

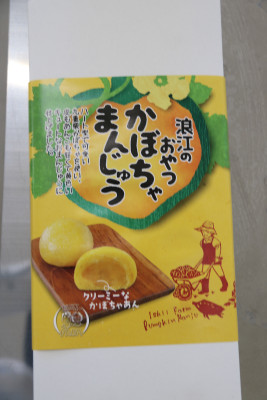

小学2年生が、ふるさと創造学「かぼちゃ饅頭づくり」を行いました。今年度は、保護者もお呼びして、一緒に浪江のふるさとについて学習します。講師の先生は、石井ファームの石井さんと村上さんです。

かぼちゃ饅頭は浪江町で愛されたおやつの一つです。「かぼちゃ饅頭」は手づくりし、蒸して当日届けていた饅頭で、届けられる範囲も限られていましたが、冷凍にすることで浪江の昔ながらのおやつの味を全国に出荷しているそうです。

保護者の方が9名も参加していただき、親子一緒のかぼちゃまんじゅうづくりが始まりました。

ピンポン球の大きさにできあがったかぼちゃ饅頭を蒸し器で蒸して完成です。

なんと、本日は九重栗かぼちゃのシチューも振る舞われました。かぼちゃの甘みだけで、とても美味しいシチューとかぼちゃ饅頭の完成です。

子どもたちの掛け声で「おいしいかぼちゃ饅頭、いただきまーす😊」

饅頭づくり~保護者や先生と一緒に~

会食

最後に記念撮影

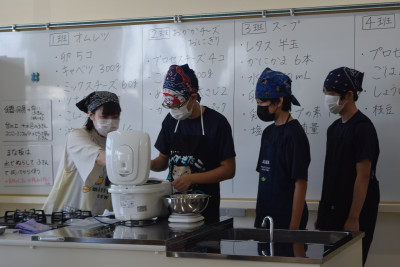

9月26日(金)に中学1・2年生が朝食実習を行いました。

食育活動の一環で、栄養技師と家庭科担当指導の下、おにぎりやスペイン風オムレツなど、

朝ご飯にぴったりなメニューを手際よく作りました。

ぜひ中学1・2年生のご家庭では、生徒と一緒に再現してみてください。

4学年の担任の先生が明日から産前休暇に入ります。子どもたちは、担任の先生に内緒で、お別れ会の準備を進めていました。そして、今日の昼休みに「元気な赤ちゃんを産んで欲しい」という思い、「担任の先生への感謝」の思い、「お別れを偲ぶ会」が行われました。

はじめはゲーム大会。宝箱を見付けるゲームで、宝箱に近づくほど拍手が大きくなり、宝箱の在処が分かるようにしています。「見付けたよ~😊」

最後は、担任の先生がゲームをします。宝箱を見付け、その中には、子どもたちのメッセージや贈り物が・・・。

小学3年生も教室に入ってきて、メッセージを渡しました。

そして、4年生からは、思い思いのプレゼントを披露しました。

担任の先生からは、4年生のみんなにプレゼント。一人一人に栞を渡し、なんと、合わせると一つの絵柄が完成しました。栞のように、6人そろって何事にも一緒に頑張ってね。

子どもたちの思い、担任の願いが折り重なった素敵な会となりました。

小学6年生が「やきそばサミット2025」で、ふるさと創造学で取り組んできた「なみえ焼そば」のアレンジレシピを発表しました。この発表には、やきそばサミット大臣のMAX鈴木さんも参加しており、2つのレシピを試食し、講評をいただきました。

浪江町の3か所でアンケート結果をもとに考えられたレシピ。はじめは、「なみえ焼そばDX」です。「卵焼きがのせてあり、食べ応えのある焼きそばに仕上がっている。」を講評をいただきました。

次は、「なみえサムライ焼きそば」です。「さっぱりした触感で、いくらでも食べられる。」とフードファイターらしい好評をいただきました。

最後はPR。背中のたすきにこんな文字を書いてみました。「塩うまいよ」「なみえ焼そばはエネルギーの源」「ソースうまいよ 大好き焼そば」「なみえ最高!!」「どっちも食べて」

MAX鈴木さんから最後に、「今の若い世代が、浪江町の未来を創っていくのですね。」と、小学生を励ましてくれました。

今まで総合的な学習の時間で学んできた経過発表をスクリーンに投影して発表しました。

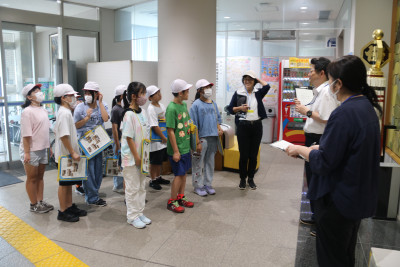

小学2年生が、生活科「どきどきわくわく まちたんけん」で浪江町役場に行ってきました。2つのグループに分かれて役場内見学、教育長室見学となります。

浪江町役場は、1学期の町探検で見つけた場所の中から、もっと詳しく知りたい場所の一つになります。

昨日に続き、教育長室に小学2年生が訪問し、横山教育長のお仕事や好きなものなどを質問しました。

10月30日に実施する子ども議会(主権者教育)に向けて、初めて参加する小学5年生が役場で課の説明を受けたり、議場の見学をしてきました。

課の説明の最後に教育長室に入ることができました。その部屋には、昨年度まで本校の校長である横山浩志教育長がお待ちしておりました。

その他のスポットとしまして、こんなところも・・・!!浪江町のシンボルが背景のところで記念撮影です。ここは、報道関係で利用されるそうです。

最後に、議場見学です。議員の席に座ってみたり、議長席に立ってみたりと、普段入室できない議場を見学することができました。

ご協力いただいた教育委員会の皆様、ありがとうございました。

小学5,6年生が、哲学対話コーディネータの永井玲衣氏、盛岡千帆氏を講師に哲学対話が実施されました。小学校5,6年生が2グループに分かれ、講師の先生を中心に問いづくりから始まります。

~小学5年生教室~盛岡千帆氏による授業

問いづくりでは、18個の問いが完成し、「東京ディズニーランドなのに、なんで千葉にあるの?」に決まりました。この問いについて、子どもたちの思考がフル回転。友達の意見を聞き入れながらドンドン対話が活発になりました。

~小学6年生教室~永井玲衣氏による授業

日常の中の「なぜ?」「もやもや」「そもそも?」について考えていきます。対話を繰り返しながら決定した問いは、「親友ってどこから言えるの?」です。友達の声に耳を傾け、哲学対話が繰り広がりました。