福島大学陸上部の先生と学生4名が来校し、11月7日に実施する校内持久走記録会で好成績を出せるように陸上(長距離走)教室が開かれました。

今年で3年目になる陸上教室。今回は、下学年と上学年に分かれての教室です。

~下学年~

準備運動の屈伸は、足首の柔軟さ、背中と首の柔らかさを確認する上でも大切であると、一つ一つ丁寧に教えていただきました。「かかとを付けて、手を後ろに組み、青空を見上げるように顔を上げることができる」と筋肉がほぐれている状態だそうです。

短距離走のフォームから長距離走のフォームへ

短距離走で使う力の50%で走る力を確認し、実際に大学生のお兄さんが併走しながら走ります。

走りながらアドバイスをいただくなど、4名の大学生には何度も一緒に子どもたちと走っていただきました。

~高学年~

伸脚は「軸脚の裏を地面に付けて、反対の脚のつま先は青空に。そのつま先を後ろに倒す」と股関節をしっかり伸ばすことができるようです。また、アキレス腱伸ばしは、「一度伸ばしてから前の脚を少し内側にクロスして、前脚に体重を掛ける」と普段よりいろいろな筋肉が伸びることを体験しました。

(ぜひ、ブログを見ている方はやってみてください😊)

高学年は、大学生の50%の力で走る姿と100%に近い力で走る姿を見ました。

800Mを2分以内で走る学生もおり、フォームの大切さを知りました。

ちなみに、正しいフォームは「白樺のフォーム」です。「答え↓」

規準の50%の力で長距離走を走ります。自分のペースで、フォームは白樺のフォーム、腕を上手に使ってなどといろいろなアドバイスをもらいました。

そして、最後は裏技です。走る前に肩の力を抜く方法。「答え↓」

「白樺のフォーム」(前にも後ろにも体が傾かないまっすぐした姿勢)

1かかとを付けて立つ

2つま先を広げる

3体の前に白樺の木があると思って、体の前で丸太を抱えるようにする

4両手を静かに下ろす

「肩の力を抜き、リラックスする方法」(走る前にぜひ)

1両肩を上にグッと上げ続ける

2肩の力を抜く

最後に記念撮影

~下学年~

~上学年~

小学3年生が、国語「おすすめの一さつを決めよう」の学習で、浪江町図書館とおれたちの伝承館(南相馬市)におすすめの一冊を探しに行きました。

浪江町図書館では、各自の好きな絵本を選び、カウンターで本の貸し出しを行い素敵な1冊を選びました。

続いて出向いたところは、南相馬市の「おれたちの伝承館」です。官庁の中筋純(なかすじじゅん)さんに施設のこと、また、震災当日の請戸小学校の読み聞かせを行っていただきました。

おれたちの伝承館では、児童のお父さんが移っている本がありました。

「畳の上に寝転んで、彫刻作品と天井画のエネルギーを体いっぱい感じてください!」の案内板がありました。

天井画には、このような絵が。右下に移っているのは彫刻の先端です。天井画をかざすように、手のように映りました。

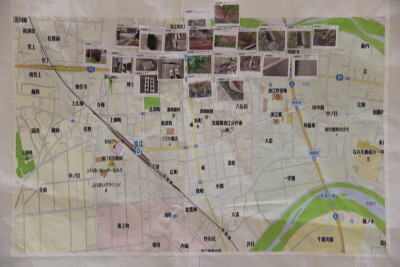

コスモス満開の今日、小学3年生が警察署員と連携して作った安全マップが完成しました。

10月24日の海鴎祭では、小学3年生が安全マップで学んだことを発表します。ぜひ、ご参観ください。

~宇宙コスモス 満開~

~安全マップ 完成~

小学5年生が、「アベンジャーズに質問しよう」に4名のアベンジャーズが来校しました。

アベンジャーズは総勢13名おり、今回は、モルックマン、自己治癒ウーマン、極太マン、ビストロマンの4名が来てくれました。

主な質問は、「アベンジャーズに入れるための条件とは。」「どんな活動をしているのか。」「始めたきっかけは何。」など、14の質問です。

アベンジャーズの一人一人に答えていただいたり、リーダーの極太マンにいろいろなことを教わりました。

最後は、わたしたちもアベンジャーズからお面をもらって○○マン、○○ウーマンになりました。

小学3,4年生が浪江町の秋桜アリーナで行われているwrs(ワールド ロボット サミット)2025の見学に行きました。

会場のイタリアチームに外国語で挨拶したり、手を振ったりしたりするなど応援もしてきました。

秋桜アリーナに集まっているチームは、プラント災害チャレンジで、自動で目的地まで飛行し、災害救助を遠隔で行うため、大型ドローンと小型ドローンのチェックが行われていました。

会場見学後は、サブアリーナでの動画視聴です。映像は過酷環境ドローンチャレンジで、遠隔で操作している人たち、また、操作によって動いているドローンを見ることができました。

世界の国々の人が一堂に集うWRSは、福島ロボットテストフィールドでも行われており、ぜひ、土日を利用してご見学いただければと思います。

小学5年生が、5月に植えた半谷さんの田んぼの稲刈り(コシヒカリ)を行いました。

もちろん稲刈りはコンバイン

ではなく、鎌です。

持ち帰られる量だけ稲刈りをしました。

軽トラックに積んだ稲の束を学校へ。そして、「稲架(はさ)」となります。稲架は学校の鉄棒を利用しました。

今後、脱穀、そして、籾すりを10月中に実施します。

小学3年生が、浪江分庁署員と立命館大学のご協力をいただき、安全マップづくりを行いました。今回で3年目になった安全マップは、県道114号線です。

はじめは、警察署員によるお話をいただき、校外での活動における注意点や2ルートの確認をしました。

地域探索です。2グループに分かれての危険箇所探し。身の回りの危険に気付けるか、警察署員や立命館大学の方々の助言をもとに移動開始です。

学校に戻り、タブレット端末の「ロイロノート」で写真を貼り付けたり、タイトルを書き込んだりしていきます。担任の先生に提出して安全マップの危険箇所が印刷されていきます。

さぁ、これから安全マップづくりです。警察署員や立命館大学の方々から「どうすれば、(この危険を)回避できますか。」などと相談したり、かくにんしたりしながらマップが完成していきます。

完成した安心安全マップについて、立命館大学の教授より講評をいただきました。

1班の安全マップ

2班の安全マップ

今後、それぞれの安全マップを1つにして、令和7年度の安全マップが完成となります。

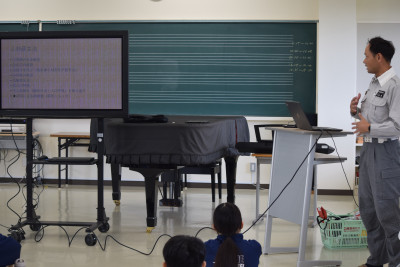

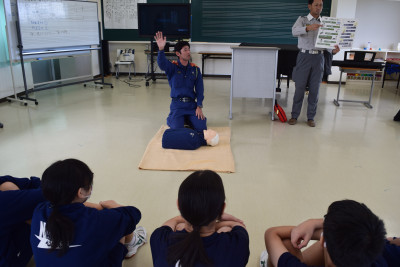

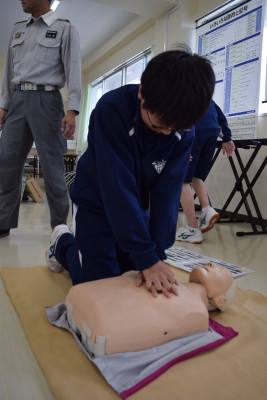

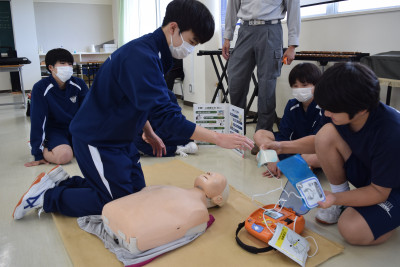

10月7日(火)に全校生を対象として心肺蘇生法講習会が行われました。

毎年行われており、3年生は3回目となります。

職員の方から説明や見本としての活動があり、真剣に聞いていました。

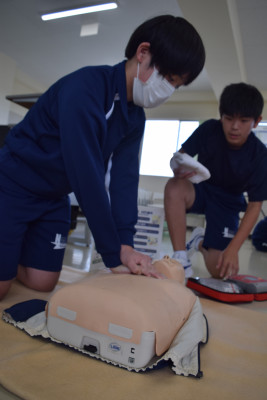

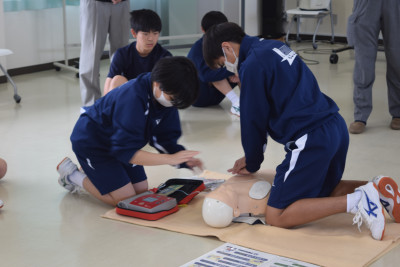

その後はグループに分かれての活動です。

まとめとして、3年生を中心に通しの活動を行いました。

流石は3年生。とてもスムーズに行うことができました。

最後に毛布を使った運搬方法を教えてもらいました。

いわきFCのプロサッカークラブが、なみえ創成小学校を学校訪問しました。その際、中・高学年の児童に向けて、サッカー教室を実施しました。

はじめは、自己紹介を含めた、4グループに分かれての名前を呼んでからのパスです。

ボディーコントロールも行いました。4グループごとボール運びリレーやドリブルリレーなど、初めての児童でも楽しくできる準備運動も実施しました。

ミニサッカーゲームでは、トップ選手と一緒に相手と対戦したり、最後には、トップ選手9名対児童27名の対戦を行いました。

お別れの挨拶はハイタッチで

記念品贈呈(色紙といわきFCのマルチポーチ&ステッカー)

記念撮影